АВАНГАРД РУССКИЙ

АВАНГАРД РУССКИЙ (от фр. avant-garde – передовой отряд). Термин «авангард», обозначающий новаторские явления, порывающие с классической преемственностью в искусстве и литературе, входит в употребление во Франции в середине 19 в. В 1885 французский публицист, историк искусства Теодор Дюре публикует серию статей об импрессионистах под названием Критика авангарда. При этом уже Бодлер не одобрял этого термина, считая его «слишком военным».

Феномен искусства 20 в., определяемый термином «русский авангард», не соотносится с какой-либо конкретной художественной программой или стилем. Этот термин окончательно закрепляется за радикальными новаторскими течениями, складывающимися в русском искусстве в предвоенные – 1907–1914 гг., выходящие на авансцену в годы революции и достигающие зрелости в первое послереволюционное десятилетие.

Различные течения художественного авангарда объединяет решительный разрыв не только с академическими традициями и эклектической эстетикой 19 в., но и с новым искусством стиля модерн – господствующим в это время повсеместно и во всех видах искусства от архитектуры и живописи до театра и дизайна.

Общим для русского авангарда был радикальный отказ от культурного наследия, полное отрицание преемственности в художественном творчестве и сочетание деструктивного и созидательного начал: духа нигилизма и революционной агрессии с творческой энергией, направленной на создание принципиально нового в искусстве и в иных сферах жизни.

На разных этапах эти новаторские явления в русском искусстве обозначались терминами «модернизм», «новое искусство», «футуризм», «кубофутуризм», «левое искусство» и др.

Культурно-исторические рамки русского авангарда отмечены завершением предшествующего и появлением нового направления: его становление совпадает с концом эпохи «последнего Большого стиля» – стиля модерн (во Франции – ар-нуво, в Германии – югендстиль, в Австрии – сецессион и т.д.), завершение – с утверждением в нашей стране «единственно правильной концепции искусства» – социалистического реализма. Однако, если взглянуть на это явление в широком контексте истории европейской художественной культуры, то можно увидеть, что перемены, начавшиеся здесь на рубеже 19–20 вв., определяют все дальнейшее развитие искусства вплоть до современных форм художественного творчества.

Если оставить в стороне увядающие реликты этнических художественных традиций, то окажется, что действительно новые течения в искусстве, принадлежащие современности, – это широкий диапазон различных форм изобразительной и околоизобразительной деятельности, берущий начало у истоков европейского авангарда. В соответствии с его основным принципом это искусство, так же как искусство авангарда, можно определить как антинормативное, а по отношению к классической изобразительной системе – как дезинтегрированное.

Связь между эстетической революцией и потрясениями 20 в. очевидна. Русский авангард, ненадолго переживший социалистическую революцию, был, безусловно, одним из ее ферментов. С другой стороны, первенец нормативного идеологического искусства – советский социалистический реализм явился прямым продуктом этой революции. Его изобразительная система, внешне напоминающая искусство 19 в., в действительности представляет собой специфическое явление.

На глазах одного-двух поколений оно проходит полный цикл – от момента становления нового мифа до его распада.

Если человек – это экспансия, то в 20 в. экстенсивное и интенсивное освоение посредством искусства внешнего и внутреннего миров обретает новые формы. С одной стороны, это специализация различных аспектов изобразительной системы, позволившая совершенствовать различные прикладные формы искусства – от промышленной эстетики, дизайна до манипулирования виртуальной реальностью, с другой – принимающее все более герметичный и изощренный характер стремление к самовыражению, к запечатлению внутреннего мира индивидуума, его разнообразных состояний. Этого не знала классическая традиция, истощившая себя в таких шедеврах позднего модерна, как дома-скульптуры Гауди или картины Климта, выполняющие функцию драгоценных украшений.

Двадцатый век открывают роденовские Врата ада, представленные на парижской выставке 1900 вместе со 150 другими его работами. Это итоговое произведение великого скульптора венчает фигура Мыслитель, увеличенная копия которого в 1906 будет установлена перед Пантеоном. Мыслитель – одно из последних прямых воплощений этого сюжета в русле классической традиции. Здесь это и апофеоз, и трагедия Человека. В дальнейшем этот образ трансформируется: персонажи Нольде и Кирхнера, Гончаровой и Ларионова, Шиле и Кокошки не имеют ничего общего ни с роденовским Мыслителем, ни с видениями Климта. Между ними пропасть, позволяющая видеть, что эти последние, несмотря на скандалы, сопутствовавшие их появлению, принадлежат несомненно и целиком материку классической традиции.

Начало века – это апогей таких художников, как Беклин и Ходлер, «закат ориенталистов», академической живописи, признание импрессионистов, Сезанна, Гогена. Это время, когда из тени выходят Майоль, Матисс, становятся все более популярными графические и живописные работы Мунка, Бурдель создает экспрессивный романтический скульптурный образ Бетховена.

В то время как смерть художников-академистов – Бугро и Жерома совпадает с закатом их славы, со смертью Гогена (1903) и Сезанна (1906) влияние их творчества, их популярность безмерно возрастают. В 1904 живопись Сезанна, Гогена и Ван Гога выставлена в Германии. Показ здесь этих художников имеет прямое отношение к возникновению в Дрездене союза, инициаторы которого (Э.Л.Кирхнер, Э.Хеккель, К.Шмидт-Роттлюфф, Ф.Блейль) решили порвать со всеми официально признанными направлениями.

С 1905 по 1910 в западноевропейском искусстве происходит радикальная смена эстетических установок: французские фовисты и немецкие экспрессионисты (1905) полностью пересматривают отношение к цвету и рисунку, кубизм (1907) освобождает живопись от повествовательности и «чувствительности», абстракционизм (1910) – от предметности, футуризм (1909), чьи инновации находятся за пределами собственно изобразительности, вносит в искусство дух нигилизма и агрессии. Состояние, в котором в конечном счете оказывается изобразительное искусство 20 в., можно назвать перманентной эстетической революцией.

К середине 1910-х роль авангарда в искусстве переходит к России. С этого времени все самое смелое, новаторское создается в России или выходцами из России. Еще за несколько лет до этого ничто в русском искусстве не предвещало столь резкого поворота: в конце 19 – начале 20 вв. русская официальная живопись оставалась в академических рамках. Вероятно, поэтому творчество традиционных по западным меркам художников – Борисова-Мусатова, Серова, Коровина – рассматривается как новаторское. Первым шагом к эмансипации русского зрителя было знакомство с техническим мастерством, виртуозностью (качество, не характерное для русского искусства) таких художников, как А.Цорн и М.Фортуни.

При этом заслуживают внимания два момента: первый – это то, что образ простого человека (народ), к этому времени на Западе приобретающий все больше черты просто человека, становится абсолютным смысловым центром русского искусства и литературы и тема эта достигает здесь такого накала, какого никогда не знал Запад; второй – это обостряющийся до предела интерес к инновациям в западном искусстве.

Народ.

«Народ» – мифологизированный образ простого человека. С какого-то момента все должно совершаться именем народа и для его блага. Его вопрошают и за него отвечают. Ф.М.Достоевский склонен считать, что впервые поворот к народу намечается в раннем творчестве Пушкина. Причем это явление, по его мнению, имеет не столько интеллектуальные, сколько собственно художественные истоки.

В 1876 Достоевский писал: «Но обращусь лучше к нашей литературе: все, что в ней есть прекрасного, то все взято из народа... Поворот его (Пушкина. – В.М.) к народу в столь раннюю пору его деятельности до того был беспримерен и удивителен, представлял для того времени до того неожиданное новое слово... вспомним Обломова, Дворянское гнездо Тургенева... За литературой нашей именно та заслуга, что она почти вся целиком, в лучших представителях своих и прежде всей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед правдой, признала идеалы народные за действительно прекрасные.

Впрочем, она принуждена была взять их себе в образец отчасти даже невольно. Право, тут, кажется, действовало скорее даже художественное чутье, чем добрая воля» (Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 22. Л., 1972–1988. С. 43–44).

Наиболее полно и органично в литературе тенденция служению народу воплотилась в Л.Н.Толстом, в изобразительном искусстве – в передвижниках. В той мере, в какой он является мифологическим, образ народа воплощает идею спасения; понятие «народ» сопряжено с национальной идеей (народ – это всегда мой народ).

На рубеже веков, когда все больше размываются границы сословного и национального, обращение человека к самому себе как последней инстанции, воплощающей Бытие, принимает все более изощренные формы. Западная и российская литература и искусство выходят из традиционного русла (обнаружившего к этому времени гораздо больше общеевропейского, нежели специфически локального) в двух направлениях – к общечеловеческому и личностному, по-своему отражающих ту же идею: в одном случае – через поиски универсальных структур, в другом – через адекватное запечатление «души», специфического рисунка личности.

В этом смысле М.Пруст, погружающийся в глубины своей человеческой неповторимости, не противостоит Толстому, но продолжает классическую линию в ее центростремительном движении. Развитие противоположной тенденции представляет та часть авангарда, к которой принадлежит В.Кандинский, считающий, что искусство должно «выйти из национального в общечеловеческое».

Дальше других по этому «общечеловеческому» пути ушел российский авангард: отталкивание от старого здесь было таким же мощным, как и притяжение нового.

В российском искусстве рубежа веков продолжает господствовать тема народа. Этот универсальный сюжет остро выражает два противоположных комплекса: вины и превосходства. В изобразительном искусстве коллизия российского общественного сознания выражена нагляднее, чем в литературе. С одной стороны, это мрачные экспрессивные образы униженных и оскорбленных (А.Архипов, С.Иванов, И.Репин, И.Крамской и др.), с другой – почвенно-мажорные полотна В.Васнецова, А.Рябушкина, Б.Кустодиева, Н.Рериха. В конце 90-х гг. XIX в. народно-национальное направление настолько влиятельно, что захватывает на какой-то момент даже такого яркого нонконформиста, как М.Врубель. В исторических картинах В. Сурикова и символических – М.Нестерова совмещение этих состояний создает драматический эффект.

В 1890–1910 появляются грандиозные многофигурные композиции, воплощающие образ «народа». В числе последних заметных работ этого рода – На Руси. Душа народа М.Нестерова (1914–1916) и картина З.Серебряковой Беление холста (1917). В обоих случаях очевиден кризис сюжета. Нестеровское полотно перенасыщено повествовательно-литературным материалом и не воспринимается как единое живописное и пластическое целое. Картина же Серебряковой настолько захватывает своим ритмом, пластикой и колоритом, что вообще не нуждается в каком-то дополнительном, внеэстетическом прочтении. Дальнейшее измельчание темы, проявление ее все чаще в виде банальных штампов свидетельствует о том, что антропоцентрический миф в его моноэтнической, моноконфессиональной ипостаси исчерпал себя.

1900-е годы в русском искусстве, открывая совершенно новые (и в конечном счете абсолютно неожиданные) горизонты, в то же время подводят итог тысячелетнему периоду российской культуры и многовековой истории русского искусства. Так, в частности, видится теперь «Историко-художественная выставка русских портретов», организованная С.Дягилевым при участии А.Бенуа, Л.Бакста и М.Добужинского в Таврическом дворце в Петербурге в марте 1905. Показ лучших работ таких замечательных мастеров портретного искусства, как Ф.Рокотов, В.Боровиковский, Д.Левицкий, О.Кипренский, К.Брюллов, вызвал большой интерес российской общественности, о чем свидетельствуют восторженные отзывы (в частности, И.Грабаря, Е.Лансере, К.Станиславского).

В книге Художественная жизнь России 1900–1910-х годов Г.Стернин пишет: «В.В.Стасов, всегда ожидавший от дягилевских предприятий всяких бед для русского искусства, на этот раз счел необходимым подчеркнуть большую важность устроенной выставки. Но в самом ее составе он увидел больше плохого, чем хорошего....Разобрав портреты с точки зрения социально-сословного положения их моделей... Стасов приходил к выводу о том, что устроители выставки слишком увлеклись демонстрацией царских портретов, старинной русской аристократии, служилых людей и чиновников и вообще начальников штатских и военных. Однако здесь же он специально подчеркивал важность присутствия в экспозиционных залах портретов таких людей, как Радищев, Новиков, Чаадаев, Герцен, Никита Муравьев…». (Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1890–1910-х годов. М., 1988. С. 33).

Общую картину может дополнить выдержка из статьи, посвященной той же выставке, в журнале «Зритель». Сравнивая «старые» портреты с «новыми», автор заметки пишет: «...какая разница в отношении старых и новых мастеров к своим моделям. Старики верили в мундир и искренне вдохновлялись им... Что ни портрет, то шедевр и благоговение. Все эти сановники, министры, деятели, их жены и дочери – все это дышит мощью земледержавия и мундирностью. Не то новые художники ближайшего к нам времени. Мундир тот же....Но вдохновляющего благоговения к мундиру нет. Есть лицо в мундире, обыкновенное, немощное, человеческое лицо» (Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1890–1910-х годов. М., 1988. С. 198). Это уже не «кесарь» и не «герой». Печальное человеческое лицо – предвестник непредсказуемых крутых перемен.

Середина 1900-х годов для России – момент истины. Яснее всего обнаруживают это искусство и литература тем, что они перестают быть функцией государства. О том же свидетельствует выступление С.Дягилева на обеде, связанном с организацией выставки русского портрета и закрытием «Мира искусства», опубликованное в журнале «Весы» под заголовком В час итогов. «Не думаете ли вы, что длинная галерея портретов великих и малых людей, которыми я постарался заселить великолепные залы Таврического дворца, есть лишь грандиозный и убедительный итог, подводимый блестящему, но, увы, и омертвевшему периоду нашей истории?...с последним дуновением летнего ветра я закончил свои долгие объезды вдоль и поперек необъятной России. И именно после этих жизненных странствий я особенно убедился в том, что наступила пора итогов... Глухие заколоченные майораты, страшные своим умершим великолепием дворцы, странно обитаемые сегодняшними малыми, средними, не выносящими тяжести прежних парадов людьми. Здесь доживают не люди, а доживает быт. И вот когда я совершенно убедился, что мы живем в страшную пору перелома; мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмет от нас то, что останется от нашей усталой мудрости. Это говорит история, то же подтверждает эстетика... Я могу смело и убежденно сказать, что не ошибается тот, кто уверен, что мы – свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой неведомой культуры, которая нами возникает, но и нас же отметет. А потому, без страха и неверия, я подымаю бокал за разрушенные стены прекрасных дворцов! Так же как и за новые заветы новой эстетики» (Дягилев С.П. В час итогов... // Весы, 1905, № 4. С. 46–47).

Запад.

Поворот к новой эстетике в России происходил с запозданием, зато и с нарастающей интенсивностью.

Москвичи знакомятся с новейшим европейским искусством – немецким вариантом стиля модерн (югендстиль) – в конце 1900-х. В феврале 1909 в залах Строгановского училища открывается Мюнхенская выставка. В центре внимания – глава мюнхенской школы Ф.Штук. Впечатление смелости и новизны работам этого художника придавали широкая манера письма, загадочность и эротическая окраска. Авторитет этого художника в России был достаточно высок, и в какой-то момент перед московскими художниками, ориентированными на западное искусство, возник вопрос: Мюнхен или Париж? Кандинский, который обратился к живописи под влиянием работ К.Моне, поступает в 1900 в Мюнхенскую академию, где его первым учителем становится Ф.Штук. Однако уже в этот период в России, где нарастающее антиакадемическое движение имеет политическую (главным образом демократическую) окраску, предпочтение отдается в конечном счете не немецкой, а парижской школе: не Штуку, а Сезанну – явлению более глубокому и сложному. Дух французского искусства, впрочем, так же, как французский миф (Свобода на баррикадах), отвечал в этот момент нарастающим в России революционным настроениям.

В то же время поворот к новой эстетике означал разрыв с передвижничеством, которое изначально шло в фарватере немецкой живописи. Успех в 1860–1870-х национальной Дюссельдорфской школы, отличавшейся строгой скрупулезностью в воспроизведении натуры, сделал ее уже тогда оплотом реализма, противостоящим «парижскому вольнодумству». Влияние немецкой системы образования в Российской академии художеств усилилось после 1829, когда академия была передана в ведение Министерства двора.

Тезис о немецкой ориентации художественной школы, из которой вышло русское передвижничество, подтверждают данные, которые приводит В.Денисов в статье Было ли передвижничество самобытным и национальным (журнал «Искусство», 1916, № 5–6, с. 3–5). «Немецкое влияние, – пишет Денисов, – стало преобладать у нас уже после 1812, все более усиливалось (например, бр. Брюлловым, командированным в 1822 за границу, был запрещен въезд во Францию) и по вступлении на престол Николая I стало исключительным.

Относясь после декабрьских дней подозрительно ко всему, что носило следы «вольтерьянства», и набирая себе надежных слуг из немцев, государь и в искусстве отдавал предпочтение последним...». Далее следует длинный перечень немецких профессоров, приглашенных для преподавания в Академию художеств.

К концу 19 в., когда эстетическое начало становится доминирующим в искусстве, Париж окончательно утверждается как центр художественной жизни. С начала века русско-французские художественные связи приобретают двусторонний характер. В 1900 Репин входит в состав жюри Всемирной парижской выставки, на которой экспонируются его работы. Годом раньше в Петербурге Дягилев основывает журнал «Мир искусства», который объединяет художников, выступающих за обновление российского искусства. Среди них: А.Бенуа, К.Сомов, М.Добужинский, Л.Бакст, М.Врубель. Вначале, и особенно в Петербурге, это движение по инерции сохраняет пронемецкую ориентацию. Новое искусство таких художников, как Э.Мунк, Ф.Штук или А.Цорн, пробивало брешь в традиционном восприятии, подготавливая его для поворотов более крутых.

Импрессионисты Сезанн, Гоген, Ван Гог входят в художественную жизнь России почти одновременно. Эстетическая переориентация, решение вопроса, Париж или Мюнхен, в пользу Парижа совпадают с переходом инициативы к Москве.

В 1906 в Москве начинает выходить журнал «Золотое руно». Создатель и владелец этого журнала Н.Рябушинский пытается собрать вокруг своего журнала лучшие силы Москвы и Петербурга. «Золотое руно» изначально появляется как проводник новой эстетики. Здесь публикуются материалы, знакомящие русского читателя с наиболее заметными явлениями западного искусства, прежде всего с динамикой французской живописи. Французская часть журнала находилась в ведении А.Мерсеро – известного в то время искусствоведа и литератора, одного из основателей парижского союза интеллектуалов «Кретейское аббатство». Благодаря Мерсеро здесь раньше, чем во Франции, появились обстоятельные статьи о Матиссе, а также его собственные Записки художника. В 1908 здесь публикуется серия статей о новых тенденциях французского искусства. При этом журнал был ориентирован прежде всего на инновации в русском искусстве. Первый номер этого роскошного издания посвящен Борисову-Мусатову и Врубелю, в трех следующих воспроизводятся работы Сомова, Бенуа, Бакста; в дальнейшем новейшее русское искусство продолжает занимать большое место в представляемых журналом материалах.

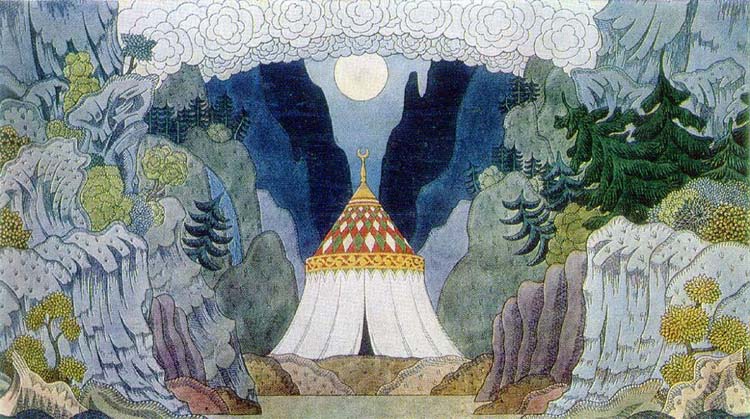

В то же время под эгидой «Золотого руна» одна за другой организуются выставки французской и русской живописи. В марте 1907 на средства Рябушинского открывается «Голубая роза»: эта выставка по своему содержанию, составу, оформлению, которое служит не просто фоном или обрамлением, но как бы продолжением экспонатов, стала в живописи высшей точкой русского модерна.

Художники «Голубой розы», находившиеся под влиянием В.Борисова-Мусатова, создали своеобразную, зыбкую, бесплотную, фантастическую живопись, которая должна была являть собой, по выражению А.М.Эфроса, «живопись души». «Живопись души» – это российский вариант перехода от сюжетности – взгляда на себя извне – к взгляду «внутрь себя». Эта тенденция, уводящая изобразительное искусство от прямого воспроизведения предметного мира к его интерпретации (импрессионизм) и дальше – к использованию внешнего для передачи внутреннего, достигает всей полноты у В.Кандинского – в его практике и теории. «Когда потрясены религия, наука и нравственность (последняя сильной рукой Ницше) и внешние устои угрожают паденьем, человек обращает свой взор от внешнего внутрь самого себя, – пишет Кандинский и продолжает: – Художник, не видящий цели, даже в художественном подражании явлениям природы является творцом, который хочет и должен выразить свой внутренний мир. Он с завистью видит, как естественно и легко это достигается музыкой, которая в наши дни является наименее материальным из всех искусств. Понятно, что он обращается к ней и пытается найти те же средства в собственном искусстве. Отсюда берут начало современные искания в области ритма и математической абстрактной конструкции» (Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 1992. С. 28, 38).

Кандинский безошибочно определяет доминанту искусства, основанного на «внутренней необходимости», «законах души». Здесь контрапунктом абстракционизму Кандинского является супрематизм, основатель которого К.Малевич уже утверждает: «Я пишу энергию, а не душу». К тому же выводу ведет противоположное музыкальной абстракции направление, которое уясняется у Сезанна и в конце 1900-х кристаллизуется в кубизме.

В 1910 Кандинский, в действительности подводящий живопись к пределам того пространства, в котором еще внятно звучит «внутреннее», писал: «В настоящее время можно лишь предчувствовать подобную грамматику живописи, когда она будет не столько на основе физических законов (как это уже пытались и даже и теперь пытаются делать: «кубизм»), сколько на законах внутренней необходимости, которые можно спокойно назвать законами души» (Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 1992. С. 62).

Русские журналы: петербургский «Мир искусства» и московский – «Золотое руно», оживившие художественную жизнь в столицах, показали, что новое решительно вошло в российское искусство (так же как в Польшу или Португалию, США или Мексику), и приходит оно из Западной Европы – из Франции, Австрии, Германии.

«Смена вех» в русском искусстве происходит в момент обострения интереса к инновациям в западном искусстве. Эстетика сецессиона, югендстиля и ар-нуво проникает в Россию с иллюстрациями в западных и местных периодических изданиях, с дизайном и бытовыми изделиями, наконец, непосредственно с произведениями искусства: выставками и частными коллекциями. Многие ведущие мастера русского авангарда – это художники либо испытавшие мощное влияние, либо вообще вошедшие в искусство через знакомство с западными произведениями, прежде всего с французской живописью. Подавляющее большинство их в момент профессионального становления провели более или менее длительное время во Франции или Германии.

Переориентация российского искусства на западные образцы и переход художественной инициативы в Москву тесно связаны между собой. На первой выставке «Золотого руна», открытой в 1908, представлена широкая панорама французского искусства от импрессионизма до последних работ Матисса, Брака, Боннара, Дерена, Ван Донгена, Руо, Руссо и др. В январе – феврале 1909 открывается вторая выставка «Золотого руна», на которой вместе с французами экспонируют свои работы русские художники. Третий салон, открывшийся в декабре 1909, был уже целиком занят русским авангардом – преимущественно работами Н.Гончаровой и М.Ларионова.

В 1910 по инициативе группы «Бубновый валет» организуется выставка, на которой рядом с работами бубнововалетцев Ларионова, Бурлюков, Поповой, Малевича, Кандинского, Фалька, Кончаловского, Машкова и других впервые экспонируются кубистские полотна Пикассо, Матисса, Глеза, Метценже, Леже, Делоне, Гриса и других известных французских живописцев. Учащаяся столичная молодежь живо интересуется новейшим западным искусством. В Московском училище живописи, ваяния и зодчества в эти годы происходит раскол между «реалистами» и «модернистами». В числе последних – будущие лидеры русского авангарда: М.Ф.Ларионов, Н.Е.Гончарова, Д.Д.Бурлюк и др. Выступления модернистов, активизировавших свою деятельность, привели к тому, что в 1910 около 50 человек во главе с М.Ларионовым были отчисленны из училища.

Выставки ведущих мастеров европейского авангарда, с середины 1900-х более или менее регулярно открывающиеся в Москве, проходят также в Петербурге, Киеве, Одессе, Харькове. В то же время московские выставочные залы быстро наполняются свежими и все более смелыми работами молодых русских художников.

Выставки, так же как и периодические издания, играли важную роль в приобщении к европейскому процессу, однако еще большее значение имели открытые для публики, непрерывно пополняемые частные коллекции новейшего западного искусства – знаменитые собрания Сергея Щукина и Ивана Морозова. Уже к 1914 коллекция Сергея Щукина насчитывала 50 работ Пикассо, 38 – Матисса, десятки работ Гогена, Дерена, а также первоклассные произведения Мане, Ренуара, Сезанна. Не столь внушительная коллекция Ивана Морозова тем не менее включала работы Вламинка, Боннара, Майоля, Синьяка, Сислея, Гогена, Ван Гога, Ренуара и Матисса.

По-разному оценивая его последствия, явление это признавали все. Я.Тугендхольд называет собрание Щукина «академией левого искусства». Вспоминая о том, как молодежь была охвачена «безразборным влиянием» «позднейшей французской живописи, эпидемически заполнившей Москву», К.Петров-Водкин уточняет: «Зараза шла со Знаменского переулка, от Щукина».

Московские коллекции справедливо называют в числе важнейших катализаторов инноваций в русском искусстве в 1900–1910-е. Пополнение щукинской коллекции сразу же сказывалось на работах молодых живописцев: по мере того как левела коллекция, левели московские художники.

Справедливо замечание Г.Стернина о том, что «во второй половине девятисотых годов обе коллекции (в особенности щукинская) стали не столько отражать, сколько активно формировать идею о главенстве французских мастеров в европейских художественных делах нового века, об их ведущей роли в смене различных художественных направлений. Семнадцать морозовских «Сезаннов», шестнадцать щукинских «Гогенов», несколько десятков его же «Матиссов» и «Пикассо» – такова была необычайная сила аргументации в пользу художественного авторитета Франции» (Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1890–1910-х годов. М., 1988. С. 198).

Отчетливые западные истоки русского авангарда не снимают вопроса, почему далекая периферия Европы внезапно высветилась в ее художественном пространстве как самое яркое пятно? Очевидно, что кроме внешних должны были существовать и внутренние интенции этого явления.

Местные истоки русского авангарда.

Для коллекционеров дощукинского времени: для мамонтовых, морозовых, не говоря уже о русских аристократах более раннего времени, приобретавших произведения зарубежных мастеров, западное искусство – это хотя и близкое, но тем не менее другое искусство – голландское, немецкое, французское. Щукинское же собрание, состоящее почти исключительно из французской живописи, претендует на статус искусства-как-такового. Если в прежние времена картины, украшавшие дома русских аристократов, свидетельствовали о вечном и непреходящем значении традиционных ценностей, подчеркивали высокий социальный, имущественный статус их владельца, то экстравагантная для своего времени щукинская коллекция, ориентированная главным образом на художественную среду, играла прямо противоположную роль, создавая ее владельцу репутацию едва ли не чудака и безумца. Щукин оказался в числе первых обладателей самых новаторских холстов Пикассо, Гогена, Матисса, Брака, он стал также одним из первых коллекционеров африканской скульптуры.

Щукин оказался среди инициаторов самого головокружительного эстетического переворота. Он входит в художественные круги Парижа и благодаря заменитому торговцу картинами Дюран-Рюэлю, создавшему себе имя поддержкой импрессионистов, знакомится с молодыми художниками – будущими лидерами мирового авангарда. В результате этого знакомства Щукин с 1903 приобретает лучшие, а также и самые новаторские работы, которые в это время еще не признаны парижской публикой, но для москвича освящены своим парижским происхождением. После их приобретения эти вещи выставляются для всеобщего обозрения в одном из богатейших столичных особняков.

Смена эстетических установок, отход от традиционных норм в России происходит быстрее, радикальнее и решительнее, чем где бы то ни было. (Американцы, например, проявили значительно больший консерватизм. В 1913 выставка Armory Show, на которой американцы впервые увидели работы фовистов, кубистов, экспрессионистов, абстракционистов, вызвала ярость у нью-йоркской публики).

В отличие от Франции и Германии, где факторами становления авангарда помимо самой художественной практики были философские, эстетические, психологические теории, – в России его проводником стала предреволюционная атмосфера, деятельность меценатов и энтузиастов, направляющих местную художественную жизнь в русло европейской культуры.

Усилиями С.Дягилева и его сподвижников русское искусство «прорубает окно в Европу». Первая большая выставка русского искусства (750 произведений), организованная Дягилевым в Париже в 1906 и включавшая, кроме произведений 53 художников, коллекцию из 35 икон и художественных изделий 17–18 вв., была призвана, по мысли устроителя, «показать французам настоящую Россию». Как стало очевидно позднее, значение этой выставки состояло в том, что она показала русским художникам недостатки и достоинства их искусства – обнаружила и относительную стагнацию художественной культуры, и ее скрытый потенциал.

Французская пресса отмечала влияние основных направлений французского искусства на русских художников. Наиболее отчетливо и органично оно выразилось в работах Явленского, самыми смелыми в этом отношении были признаны произведения Ларионова и Гончаровой, соблазнительными – Сомова, подлинно оригинальными – Врубеля.

Кроме Парижа выставка была показана в Берлине и Венеции. Устроенный затем концерт в театре на Елисейских полях (в котором участвовали крупнейшие русские музыканты и исполнители) положил начало дягилевским «русским сезонам», центральными фигурами которых становятся И.Стравинский, М.Фокин, А.Павлова, В.Нижинский.

Огромный успех дягилевской антрепризы, о которой писали как об открытии новой эры в искусстве А.Франс, М.Метерлинк, О.Роден, К.Дебюсси, М.Равель, Р.Роллан и многие другие, дал мощный импульс новому искусству в России.

Успех дягилевской антрепризы был подготовлен на сценах Москвы и Петербурга спектаклями, однако мировое признание пришло после «русских сезонов» в Париже.

Живопись, как дело индивидуальное, осуществляемое целиком самим автором, решительнее и дальше других ушло от принятых эстетических стереотипов. Направление этого движения – переход от натурализма к условности, от изысканности к опрощению, от модернистской изощренности к примитивизму – было тем же, что и в европейском искусстве. Анализ показывает, что первоистоки этой тенденции обнаруживаются за пределами российской художественной традиции. Пионеры русского авангарда, такие, как Гончарова и Ларионов, уже к 1910–1911 оказываются в русле новейших европейских течений на уровне самых смелых живописных решений. Самые новаторские «крестьянские» холсты Гончаровой появляются одновременно, как считают некоторые авторы, с «негритянскими» работами Пикассо.

Но есть нечто, в чем Запад первичен. Это отвлеченная антропоморфная структура, которая возникает у Пикассо в его подготовительных этюдах к Авиньонским девицам (1907) и чуть раньше предваряется в работах Матисса. Для понимания эстетической метаморфозы упрощение формы – ключевой момент, поскольку это общая исходная позиция двух противоположных тенденций в искусстве и вообще в культуре 20 в., в которых выражена, как никогда остро, дихотомия универсального и специфического.

Обе тенденции вызревают в русской культуре на протяжении всего 19 в. Через примитивистский этап прошли почти все художники нового поколения: московские бубнововалетцы, петербургские члены Союза молодежи и все входившие в различные союзы и группировки, появляющиеся в начале 10-х гг. и близкие к немецкому экспрессионизму. Однако в повороте к примитивизму уже изначально более или менее различаются две противоположные тенденции. Первая имплицитно несет идею опрощения (в руссоистском смысле) и соответствует понятию «примитив». Вторая, неотличимая на раннем этапе, также выражает себя в обобщенных, условных формах, однако целью ее является лаконичная форма как таковая, универсализация формы, ее упрощение. В первом значении примитивизм нашего авангарда имеет основания в русской ментальности, в специфике ее крестьянского уклада, в мифологизации собственного народа, в толстовских проповедях опрощения.

Несходство как с немецким, так и с французским вариантами очевидно. Там это начинается с обращения к океанийскому и африканскому «примитивному» искусству. Здесь – с обращения к различным формам русской традиционной художественной культуры: к городскому фольклору, обрядам, национальной одежде, архитектуре, лубку, народной игрушке и т.п. Эти элементы по-разному используются такими художниками, как Билибин, Нестеров, Григорьев, Кустодиев, Малявин, Архипов, Петров-Водкин, Кузнецов, Ларионов, Гончарова, Удальцова и др. Образы крестьян у Гончаровой и Малевича имеют общую исходную точку. В работах К. Малевича, представленных на выставке «Бубнового валета» в 1910, ощутимо влияние того своеобразного примитивизма фовистской окраски, который характерен для творчества Н.Гончаровой 1900-х. Некоторые работы (например, Идущий, 1910) позволяют говорить о влиянии Гончаровой на Малевича в этот ранний период. Однако дальнейшая судьба направлений, в русле которых развивается творчество этих художников, позволяет видеть, что сходство их ранних работ обманчиво. Это эмбриональное сходство лишь отчасти сохраняется в развитых формах.

Одно направление – а именно то, которому принадлежат работы Гончаровой, – апеллирует к традиции, к искусству прошлого, к мифологическим образам (лубок, икона), другое же тяготеет к конструированию принципиально нового (супрематизм Малевича, проуны, архитектоны Лисицкого и т.п.). При этом создаваемые ими совершенно разные, по сути антропоморфные, предельно обобщенные, геометризованные структуры могут оказаться так же близки друг другу (и далеки от образов классического искусства), как традиционный африканский идол и робот, созданный по канонам современной промышленной эстетики; несколько раньше варианты этих тенденций обнаруживает западный авангард: немецкий экспрессионизм и французский кубизм.

Различия, которые при всем их стилистическом сходстве постепенно выявляются в произведениях Гончаровой и Малевича, выражают, очевидно, фундаментальное расхождение, коренящееся в конечном счете в представлении о природе изображаемого. Трудно обнаружить основы глубже и контрастнее тех, которые выражены в этом расхождении. У Гончаровой человек – это существо природное и почвенное (конкретное, страдающее, смертное, уповающее), у Малевича – культурное и космополитическое (бесстрастное, абстрактное, вечное, созидающее).

Крестьянские циклы 1908, 1911 занимают едва ли не центральное место в творчестве Гончаровой. Анализируя их, можно было бы указать на связь тех или иных элементов композиции, пластики, колорита с различными формами народного искусства, русской иконописной и фольклорной традицией, связь с монументальной и, конечно, новейшей французской живописью, однако здесь интересны не изобразительные средства, но авторское видение сюжета, которое доносится до нас этими средствами. Картина, датированная 1911, под названием Продавщица хлеба изображает женскую сутулую фигуру в белом платке, желтой кофте и синей юбке, с синими глазами на темном изможденном лице. Тяжелые руки неуклюже сжимают каравай. Лаконичными средствами автор передает свое отношение к изображенному сюжету: аскетическая окаменелость лица, натруженность рук... Это не отвлеченная пластическая модель, но именно русская крестьянка – человек деревни, с которым ассоциируется представление об однообразном, изнуряющем труде, покорности судьбе, органической вживленности в среду обитания.

«Танцующие» и «пирующие» крестьяне из Сбора винограда (1911), выполненные в еще более условной манере, так же тяжеловесны, неуклюжи, мрачно-сосредоточенны. Их лица-лики, одежда-одеяния иконописно плоскостны, строги, лаконичны. «Иконописная» форма у Гончаровой вторична. Первична здесь сакральность самого сюжета. Не случайно крестьянские серии перемежаются такими вещами, как Спас в Силах (1910–1911), Апокалипсис (1911). Этот период завершается созданием тетраптиха Четыре евангелиста, который считается ее лучшей работой. Огрубление формы здесь в не меньшей степени, нежели сюжет, указывает на первичность идеи опрощения.

Фигуры крестьян – наиболее заметное и из того, что мы знаем о раннем периоде К.Малевича. Те, которые практически неотличимы от аналогичных вещей Гончаровой (в числе самых ранних – Шагающий, Купальщик), датированы 1911.

Но уже Косарь, Жница и другие аналогичные работы 1912 приобретают совершенно иной и вполне определенный характер. Абстрактные цилиндрические формы, из которых складывается антропоморфная фигура, – руки и ноги, верхняя и нижняя части фигуры – как бы взаимозаменяемы. Яйцевидная голова, глазные щели, брус носа также геометризованы, скульптурны по пластике, архитектурны по построению и воспроизводят конструкцию антропоморфной ритуальной маски. Поскольку близкие варианты этой формы появляются значительно раньше у Пикассо (в частности, в его подготовительных работах к Авиньонским девицам, причем несколько таких работ находилось в щукинском собрании), можно с большой долей вероятности предполагать, что здесь эта форма связана не с африканской скульптурой, а с кубистскими работами, в которых она используется.

Кубистский период Малевича начинается вскоре после создания описываемых вещей, продолжается относительно недолго (1913–1914) и предваряет его геометрическую абстракцию (супрематизм). «По произведениям Малевича, – пишет С. Хан-Магомедов, – мы можем проследить весь процесс формообразования в его творчестве: видно, как он входит в кубизм, затем в футуризм, как идет процесс формирования всех трех стадий плоскостного супрематизма» (Хан-Магомедов С.О. Новый стиль, объемный супрематизм проуны // Л.М. Лисицкий. 1890–1941. М., 1990. С. 39). Любопытны свидетельства бывших учеников Малевича о том, что в Витебских художественных мастерских под его руководством «выполнялись работы в духе Сезанна, кубизма, футуризма».

Кубизм, захвативший почти на два десятилетия художников во всем мире, в России был освоен скорее в теории, чем на практике, хотя ему отдали дань в той или иной степени живописцы революционного поколения. Вместе с тем то, что является подлинно оригинальным созданием русского авангарда, – в частности, супрематизм Малевича, контррельефы Татлина, проуны Лисицкого и др. – реализовалось благодаря новой эстетической ситуации, созданной пионерами кубизма. Можно сказать, что в России кубизм послужил трамплином для броска в новое качество – не как продолжение, но как развитие (К.Малевич, В.Татлин) или момент отталкивания (М.Матюшин).

В 1913–1914 Малевич впервые выходит за пределы имитационной системы, варьируя и развивая живописные идеи кубизма и футуризма, что проявилось в его работах Женщина с ведрами, Голова крестьянской девушки и др. Даже в тех произведениях этого периода, где еще в полной мере сохраняется фигуративность, – Англичаннин в Москве, Авиатор, Жизнь большой гостиницы, Композиция с Моной Лизой (все 1914) – нарастает то качество, которое сам художник позже (в статье О новых системах в искусстве, 1919) определял словом «алогизм», считая его специфической особенностью русского кубизма. «Заумь», алогизм – инструменты деструкции. Творческая эволюция Малевича, как и его теоретические высказывания, свидетельствует о том, что преодоление традиционного видения потребовало от него большего напряжения, нежели само создание новой изобразительной системы.

Эта система практически сложилась уже в 1913 в ходе работы над декорациями и эскизами костюмов для персонажей оперы А.Крученых и М.Матюшина Победа над солнцем. Можно предположить, что последним толчком к созданию Малевичем теории супрематизма послужила его работа над иллюстрациями к первому изданию либретто Победы над солнцем (1913–1918). Здесь на обложке изображен супрематический квадрат, который фигурирует тут в качестве квадрата рампы или занавеса. Чисто абстрактные супрематические работы художника, в частности один из вариантов Черного квадрата на белом фоне, датируются рубежом 1914–1915.

В 1914 Малевич выходит из Союза молодежи и тем самым утверждает свою независимость по отношению к левому направлению нового русского искусства. Работая в глубокой тайне, он делает свое философско-художественное открытие, которое отвечало проекту научно-индустриальной цивилизации – ее ориентации на универсальные ценности.

Впервые свои супрематические картины Малевич показал на «Последней футуристической выставке картин 0,10», состоявшейся осенью 1915 в Петрограде. В том же году вышла его знаменитая брошюра-манифест От кубизма к супрематизму, которая начиналась словами: «Пространство есть вместилище без измерения, в котором разум ставит свое творчество. Пусть же я поставлю свою творческую форму».

С конца 1913 во всех слоях русского общества, в том числе и в среде творческой интеллигенции, нарастают патриотические настроения. Высшего накала они достигают с началом войны. Уже в 11-м номере «Северных записок» за 1913 можно было прочесть: «Подобно тому как интеллигент в романе Андрея Белого Серебряный голубь влюбляется в рябую бабку Матрену, потому что в синих очах ее «святая душа Отчизны», так современные русские художники влюбились в каменную бабу, крестьянскую куклу, народные картинки в надежде обрести твердую почву под ногами». В 1914 Д.Айналов отмечает, что никогда еще интересы широких кругов не были с большей любовью обращены на нашу художественную старину и наше недавнее художественное прошлое, и подчеркивает: «Это знамение времени...»

В творчестве Н.Гончаровой, М.Ларионова и других неопримитивистов обращение к народному творчеству в конечном счете выливается в условные формы, отвечающие новой эстетике. Национальная идея воодушевляет таких мастеров, как Б.Кустодиев и И.Билибин, на создание сказочного псевдорусского стиля, в котором используются различные этнографические материалы. Сохранившиеся образцы графического дизайна того времени: разнообразные этикетки, рекламы, афиши, плакаты, почтовые открытки и книжное оформление – свидетельствуют о том, что этим стилем пользовались десятки художников. Лучшее из того, что было создано в этом роде, – ранние живописные работы Н.Рериха, в книжной графике – билибинские иллюстрации к сказкам.

Патриотические настроения художников старой реалистической школы из «Союза русских художников» и «Товарищества передвижных художественных выставок» выражаются в создании крупных живописных серий на темы русского фольклора – например, полотна В.Васнецова, выглядевшие непомерно увеличенными иллюстрациями к русским былинам и сказкам, или огромные композиции на исторические и религиозные сюжеты. Самые известные из них – это написанные в 1914 картины В.Сурикова Благовещение и М.Нестерова На Руси. Душа народа.

Гордость за национальную культуру, уверенность в высоком предназначении русского искусства вплоть до веры в его мессианскую роль сочетаются со стремлением завоевать признание на Западе, поскольку такое признание считается в конечном счете единственным надежным критерием оценки. В июне 1914 в Париже открылась персональная выставка картин М.Ларионова и Н.Гончаровой. Она проходила в галерее Поля Гийома. Предисловие к каталогу написал Г.Аполлинер. В том же году состоялось еще несколько зарубежных выставок, в которых участвовали русские художники. Так, на «Первой свободной международной футуристической выставке» в Риме, организованной Ф.Маринетти, показали свои работы В.Розанова, А.Эстер, А.Архипенко, Н.Кульбин. А в марте – апреле 1914 в «30-м салоне независимых художников» выступили А.Архипенко, А.Эстер, братья Бурлюки, М.Шагал, К.Малевич, Н.Пуни и др.

Заметным событием художественной жизни Москвы и Петербурга в это время были выступления Ф.Маринетти. Реакция на них московских кубофутуристов была крайне резкой. В знак протеста против этих выступлений К.Малевич и М.Матюшин проводят эпатажные акции, прогуливаясь на Кузнецком мосту с деревянными ложками в петлицах. Антизападные заявления делают В.Маяковский, В.Шершеневич, М.Ларионов.

В конце лета 1914 начавшаяся война круто изменила общую ситуацию: В.Кандинский в Берлине организует последнюю выставку и возвращается в Москву; приезжает в Россию и М.Шагал. (Так начинается последний, восьмилетний период его творчества в России). Работавшие же в это время в России М.Ларионов, В.Чекрыгин, В.Фаворский, В.Ватагин и многие другие художники оказываются призванными на военную службу.

В годы войны А.Лентулов, Д.Бурлюк, В.Маяковский делают агитационные антинемецкие рисунки в лубочном стиле для издательства «Сегодняшний лубок». Среди них любопытный рисунок В.Маяковского, с очевидной симпатией изображающий Николая II, который сечет розгами орущего противного немецкого императора. Сохранились также десятки военно-агитационных рисунков Малевича, стилизованных под лубок. Лаконичный стиль лубка, обобщенные фигуры, окрашенные в один-два цвета, статичная композиция вполне согласуются и со стилем плаката, и с его собственной манерой.

Вскоре после призыва Ларионова в армию Гончарова создает в стиле русской иконы серию литографий Мистические образы войны. Кустодиев, Коровин, Лентулов, Васнецов рисуют плакаты на военную тему, Велимир Хлебников пишет и издает Учение о войне. Эти плоды войны в искусстве гораздо менее значительны, чем те, которые породило ее предчувствие: тревожная напряженная атмосфера конца целой исторической эпохи – некая звенящая нота прощания, ощущение приближающейся катастрофы – то, что прозвучало в выступлении Дягилева В час итогов.

Формотворчество.

Связь времен еще не распалась, но 1914 год – это момент, когда в русском искусстве и в целом в культуре явственно обозначился перелом. Резче всего это выразилось в творчестве Татлина, Малевича и художников их окружения. Переход к нефигуративной, беспредметной изобразительности – так можно охарактеризовать суть этого перелома. 1914–1915 годы – это момент, когда в России закладывается фундамент тех направлений, что впоследствии станут господствующими сначала в европейском, а затем в мировом искусстве.

По-видимому, на первых порах разрыв культурных связей с Западом, изоляция, в которой оказался творческий потенциал России, в какой-то мере способствовали более глубокому погружению в себя и в конечном счете появлению здесь аутентичных направлений в искусстве.

«Контррельефы» Татлина открывают эру конструктивизма чуть раньше, чем появляется, о чем уже говорилось, плоскостная геометрическая живопись Малевича, которой он дает название «супрематизм». Значение этого слова трактуется по-разному. Н.Харджиев утверждал, ссылаясь на самого Малевича, что в основе этого слова не «suprem», а «suprematik». В первом случае термин нужно было бы понимать как «высшая стадия живописи», а во втором – как акцентирование главенства цвета в живописи. Можно добавить, что практика супрематизма наводит на мысль о первичном уровне – разложении живописи на элементарные «кирпичики». Эти интерпретации не противоречат друг другу: опыт супрематизма утверждает приоритет цвета и элементарные формы как первичные составляющие живописи. В то же время это преодоление кубизма – выход в беспредметность.

Беспредметное искусство понималось Малевичем как освобождение художественного творчества и вообще искусства от всякого подчинения. Это проекция высшей точки социального равенства, отказ от господства над искусством какой бы то ни было идеологии.

В своей записной книжке Малевич в 1924 писал: «...разного рода вожди, стараясь подчинить искусство своим целям, учат, что искусство можно разделить на классовые различия, что существует искусство буржуазное, религиозное, крестьянское, пролетарское... В действительности происходит борьба двух классов, и у той и у другой стороны есть то искусство, которое отражает и помогает тому и другому... Ну, а новое беспредметное искусство ни тем, ни другим не служит, оно им и не потребно». Далее в той же записной книжке: «Искусство не знает ни света, ни темноты, и то и другое равно прекрасно... Нет ни белого, ни черного, ни левого, ни правого, нет ни переда, ни зада, ни фасада, оно, искусство, всюду равно». Несколько десятилетий спустя эти положения легли в основу теории и практики самых влиятельных течений мирового искусства.

Думается, что радикальные перемены в искусстве – переход к подлинной абстракции в станковой живописи начинается не с лирической («музыкальной») беспредметности В.Кандинского, не с «неопластицизма» П.Мондриана, но с теории и практики супрематизма.

Супрематизм – это претворение в искусстве проекта рационалистического мироустройства. В соответствии с тем местом, которое к концу 19 в. заняла наука (а она в конечном счете заняла место, во все времена принадлежавшее сакральному началу), художники теперь все чаще ищут научное обоснование своим устремлениям. Научный подход требует, чтобы теория опережала практику. Соответственно, эстетическое (как и этическое) перестает быть критерием истинности и само нуждается в верификации. Если судить по манифестам художественных группировок, которые появляются во множестве в 10–20-х гг. на Западе и в России, каждый раз речь идет об открытии неких «основных» закономерностей искусства.

Век науки также и век коммерции. И в этом смысле манифесты – это выкрики торговцев, рекламирующих свой товар. Но это особый товар. В нем утверждение новых символов веры.

Теоретики абстракционизма, дивизионизма, симультанизма, лучизма, кубофутуризма, конструктивизма, оп-арта так или иначе апеллируют к науке. В большинстве случаев на первом месте здесь не практическая необходимость науки, но ее непререкаемый авторитет.

Во многих случаях теории, отсылающие к исследованиям восприятия цвета, движения и т.п., попытки найти «математические формулы изобразительного искусства» скорее позволяют систематизировать то, что всегда существовало в искусстве, нежели открывают новое. Прежде всего, они призваны санкционировать феномен авангардизма, что еще раз указывает на сакральную функцию науки в системе научно-индустриальной цивилизации. «Мы еще не знаем, – писал Мечислав Гольберг в 1904, – математических формул изобразительных искусств, но можем отметить некоторые непреложные законы....Уже в геометрии находят точные указания для эстетических построений....То же относится к линии черепа, дуге рта, тысяче других кривых, сочленений, пересечений, строящих человеческую архитектуру и общий характер материала: вида, расы, личности.

Взгляните на крестьянина с равнин Бос, на его выгнутую спину, линию носа, узловатые члены и сравните их с коренастыми бретонцами или нервными горцами. Вы должны будете склониться перед законами, которые, так сказать, предписывают лепку форм, их соотношение, их появление, их протяженность» (Golberg M. La morale des lignes. Paris, 1908).

С другой стороны, можно указать случаи, когда теория действительно опережает практику. В частности, В.Кандинский, работавший с 1900 в Германии и всегда проявлявший повышенный интерес к научным открытиям, не мог пройти мимо работы В.Воррингера Абстракция и вчувствование, изданной в 1907, в которой автор сопоставлял условные формы готического искусства с натурализмом Ренессанса, ставил вопрос о значении абстракции для человеческого сознания и писал, что «тенденция к абстракции – следствие глубокой взволнованности человека перед миром, который в своей гордыне познания оказался таким же беспомощным, как первобытный человек перед открывшейся ему картиной мира».

Представление о беспредельном могуществе науки, авторитет научного знания особенно ощутимы на его периферии, в сферах, не имеющих к науке прямого отношения.

Образ всесильной науки – один из прямых вдохновителей русского авангарда. Так же как преклонение перед народом (равное лишь историческому унижению того же народа), вера в науку в России превосходит все существующее в это время в Европе. Одним из убедительных свидетельств тому может служить философия общего дела Н.Федорова. Очевидно также, что и идеи научного социализма нигде не могли найти для себя более благодатной почвы.

Не прямо в связи с последними здесь же возникает проект научно-эстетической реорганизации мира на основе идей универсальной гармонии. Работа идет в этом направлении необычайно интенсивно и в широком спектре: от универсальных костюмов А.Родченко, дамских сумок О.Розановой и Н.Удальцовой и т.п. до установок на космические преобразования (Малевич), плавающих в космосе проунов Эль Лисицкого.

Художники этого направления, представленного конструктивизмом А.Веснина, В.Татлина, А.Родченко, супрематизмом К.Малевича и его учеников и последователей (И.Клюна, И.Чашника, Н.Суетина и др.), кубофутуризмом, рационализмом и другими направлениями, понимают творчество прежде всего как рациональное переустройство «в планетарном масштабе». Это подлинные творцы Утопии – ее зримого образа, формообразующей модели нового миропорядка.

В Витебских мастерских ускоренно пройдены уроки западного авангарда. «Динамизм формы, осознанный кубизмом, нашел полное выражение в футуризме, вывел цвет... к супрематизму» (Розанова О.В. Кубизм. Футуризм. Супрематизм // Неизвестный русский авангард. М., 1992). Объективный характер методов, отличающих науку, становится идеалом художественного творчества, искусство превращается в специфическую отрасль науки (радикальное «освобождение от чувства» – это то, к чему стремился Пикассо «негритянского» периода). В 1919 Н.Пунин писал о том, что молодые художники стремятся найти такие методы работы, которые позволили бы им создавать независимо от личного влияния «объективные, более или менее устойчивые и более или менее обязательные для всего человечества» художественные формы.

Антропоморфные фигуры собираются из тех же деталей, которые служат для моделирования мира вещей; все выглядит так, как если бы в их ряду человек был первым среди равных. Он еще в центре, но его образ приобретает очертания металлического изделия. Малевич «ищет лицо нового человека». Однако при этом он знает, что «человек-форма – такой же знак, как нота, буква, и только». В самом «человеке-форме» все просто – это один из знаков. Но за дверью в будущее находится некое таинственное, еще не означенное Новое. Теория здесь едва ли не важнее практики. «Тайна – творение знака, а знак – реальный вид тайны, в котором постигаются таинства Нового» (Малевич К.С. О поэзии // Искусство, 1918, № 1. С. 33, 34).

Это высказывание Малевича дает ключ к самосознанию авангарда, в частности к пониманию им творчества как Творения. Отношение между художником (супрематистом, кубистом и т.д.) и реальностью едва ли не буквально воспроизводит идею Маркса о диалектическом взаимодействии познающего и познаваемого. Если традиционный материализм считал восприятие-познание пассивным процессом, в котором на познающий субъект воздействует познаваемый объект, то по Марксу активная сторона – познающий субъект. Объект – сырой материал, подвергающийся трансформации в процессе его познания (отсюда идея о целенаправленности познания как трансформации мира). «Мы можем, я полагаю, – пишет Б.Рассел, – интерпретировать здесь Маркса в том смысле, что процесс, который философы называют поисками знания, не является, как думали раньше, процессом, в котором объект постоянен, а изменения (adaptations) осуществляются познающим. Напротив, и субъект и объект, и познаваемое и познающий участвуют в непрерывном процессе взаимного изменения» (Рассел Б. История западной философии. Нью-Йорк, 1981. С. 799).

Теория и практика супрематизма исходят из представления об универсальных («супрематических») элементах, о точных живописных формулах и композициях. Идеальная конструкция из геометрически и хроматически правильных элементов – так можно сформулировать в самом сжатом виде «руководящую идею» художников этого направления. Точно так же образ рациональной конструкции как идеально упорядоченного организма, математически выверенной гармонии вдохновляет и известные социально-политические утопии. Авангардистов и утопистов-революционеров объединяет и восторженное, страстное отношение к проекту идеального будущего, и отвращение к прошлому, к реальному прошлому в жизни и искусстве. В конце концов, этот союз идеалистов существовал только при жизни Утопии и только в ее материальном пространстве.

Авангард и революция.

Едва ли не на следующий день после октябрьской революции на улицах Петрограда и Москвы появились транспаранты, выполненные профессиональными художниками. Судя по плакатам, афишам, открыткам, в период между двумя революциями в массовой художественной продукции господствовали банальные натуралистические формы, иногда с окраской модерна или лубка.

Однако уже к первой годовщине революции в монументально-декоративном искусстве побеждает единый стиль. Энергичные монолитные формы кубофутуристического стиля как бы призваны компенсировать нарастающий распад социальных, экономических и прочих структур. И Царь и Бог повержены; крушение традиционной картины мира означает торжество новой, которую готовил Век просвещения.

1 мая 1918 здания на Дворцовой площади, Мариинский дворец, здания Городской думы и Публичной библиотеки в Петрограде были украшены огромными живописными композициями. Образы рабочего, крестьянина и солдата монументальны, обобщены. На фотографии отчетливо видны украшения Мариинского дворца. На центральном панно с надписью «Стройте Красную Армию» – лубочное по стилю изображение солдата и крестьянина. В левой части – сложная композиция, выполненная в кубофутуристической манере. На фасаде Зимнего дворца со стороны площади – обобщенные монументальные фигуры рабочего и солдата, выполненные В.Козлинским, со стороны набережной – молотобоец Д.Штеренберга.

Рассказывая о подготовке к празднованию первой годовщины революции и 1 Мая, А.В.Луначарский писал: «И с каким восторгом молодежь отдалась своей задаче! Многие, не разгибая спины, работали по 14–15 часов над огромными холстами. И, написав великана крестьянина и великана рабочего, выводили потом четкие буквы: «Не отдадим Красного Петрограда» или «Вся власть Советам». Тут несомненно произошло слияние молодых исканий и исканий толпы» (Луначарский А.В. Воспоминания и впечатления. М., 1968. С. 209).

Художники, работавшие над оформлением панно, оказались вовлеченными в это дело не только в силу личной склонности. Выход на авансцену в момент революции русского авангарда – результат естественного отбора. Его, так сказать, выбрала ситуация (чтобы не сказать – революция).

Многие из панно, украшавших здания на площадях Москвы и Петрограда, если судить по фотографиям, были настоящими шедеврами монументальной живописи, которые могли бы стать центральными экспонатами нынешних музеев современного искусства... Однако ни народ, ни сами вожди (мы знаем их высказывания об искусстве) не были готовы к тому обновлению, которого требовала от них Утопия.

Из всего предлагаемого улицей многообразия форм (от натуралистических и ампирно-героических до югендстиля) Утопии был ближе всего, конечно, стиль, сложившийся на почве авангарда. Говоря о майском убранстве Петрограда 1918, Луначарский пишет: «От кубизма и футуризма оставались только четкость, мощность общей формы да яркоцветность, столь необходимая для живописи под открытым небом, рассчитанной на гиганта зрителя с сотнями тысяч голов» (Луначарский А.В. Воспоминания и впечатления. М., 1968. С. 208).

А газеты в это время в резких выражениях сообщали о «явной неудаче „левых"», о том, что празднество городского пролетариата было скомпрометировано футуристическим кустарничеством.

К 1921 стало ясно: мировая революция не состоялась, в 1924 был провозглашен курс, сформулированный И.Сталиным, на построение социализма в одной отдельно взятой стране. Это означало крах экспансии мировой революции. Может быть, и нет оснований говорить о прямой связи между авангардом и левой оппозицией, однако в главном они не расходились: они не принимали НЭП.

Ситуация НЭПа обнажила драматическое противоречие между свободой экономики и свободой культуры. Улучивший свой час, родившийся в краткий миг той свободы, имя которой – Анархия, авангард теперь оказался между Сциллой пошлости и Харибдой диктатуры. В финале он ушел без боя. Практически это было самоубийство: изменив идее свободы (изначально многие футуристы были анархистами), принеся ее в жертву солидарности в мнимой борьбе с мещанством, приняв сторону идеологического диктата, авангард проиграл обоим чудовищам.

В образованном НЭПом культурном пространстве возродились прежние формы искусства, литературы, театра, кино. Они и дали структурную основу художественной культуре социалистического реализма.

В начале 1930 Маяковский говорит: «Итак, то, против чего ты боролся в течение двадцати лет, теперь победило».

В истории мирового искусства русский авангард являет собой последнюю ступень, которой достигла классическая изобразительная традиция. Стремления супрематистов лежали в иной плоскости. («Ключи супрематизма ведут меня к открытию еще не сознанного, – пишет Малевич. – Новая моя живопись не принадлежит Земле исключительно. Земля брошена, как дом, изъеденный шашлями. И на самом деле, в человеке, в его сознании лежит устремление к пространству, тяготение отрыва от шара Земли» (письмо К.С.Малевича к М.В.Матюшину. Июнь 1916 г. // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома. 1976. С. 192). Аскетическая эстетика конструктивизма коррелирует с этикой раннего большевизма. В конце концов, именно авангард создал образ человека-функции, представление о безличном человеческом факторе.

Как формообразующее начало авангард 1920-х органично включен в индустриально-урбанистический процесс. Взаимодействие смелой художественной интуиции с высокоцентрализованной наукой и техникой могло дать в дальнейшем непредсказуемые результаты. Конечно, при совместимости Утопии с реальностью, которая стала бы питательной средой для проектов и фантазий Малевича, Родченко, Лисицкого, Чашника, Чернихова; которая строилась бы по супрематическим законам, порождающим идеально правильный, математически выверенный, совершенный мир.

Искусство супрематизма, конструктивизм, убеждает своим холодным бесстрашием и безупречной генеалогией, показывающей, как органично, подобно кристаллу, вырастает этот стерильный мир, населенный бессмертными антропоморфными знаками.

Конец авангарда означал переход от мифа планетарного строительства к строительству социализма в одной стране и мощь государства.

Искусство авангарда не нашло места в контексте Нового общества. Оно уступило место искусству старой академической школы.

Еще в начале 1920-х появляются признаки несовместимости метафизических устремлений, свободного формотворчества с этатизированной культурой. Первый документ, в котором говорится о недопустимости «чистого формотворчества», появился в Москве в конце 1921 за подписью пяти художников – сотрудников Института художественной культуры. Задачей искусства они провозглашали производство или проектирование материальных благ. Уже в 1919–1920 Малевич и его окружение ссылались на экспериментальную функцию художественного творчества.

В это время рождаются концепции конструктивизма, имеющего больше шансов на выживание в новых условиях.

Виль Мириманов

Неизвестный русский авангард / Автор-составитель А.Д.Сарабьянов. М., 1992

Великая утопия. Русский и советский авангард 1915–1932. М., 1993

Крусанов А.В. Русский авангард: 1907–1932. Т. 1. СПб., 1996

Ответь на вопросы викторины «Эпоха Возрождения»